Skibindung (Alpin)

Von: LGL in Partnerschaft mit Fachverband

In diesem Beitrag finden Sie

- Funktionsweise von Skibindungen

- Unterschiedliche Bindungstypen/Bindungsauswahl (GripWalk)

- Skibremse (Fangeinrichtung)

- Standerhöhung

- Pflege, Abnutzung, Alterung, Defekt

Sicherheitsbindungen bestehen in der Regel aus zwei Bauteilen: Vorderbacken und Fersenteil. Die Sicherheitsbindung dient als Verbindungselement zwischen Ski und Schuh und muss in der Lage sein, die Fahrkräfte zu übertragen und zu begrenzen (z. B.: Bindungsauslösung bei Sturz). Die Sicherheitsbindung schützt den Skifahrer vor Unterschenkelverletzungen. Damit eine Sicherheitsbindung überhaupt funktioniert, muss der Fersenautomat den Skistiefel mit einem gewissen Druck (Anpressdruck) in den Vorderbacken pressen. Um ausreichend Anpressdruck am Vorderbacken zu erzeugen, muss die Bindung entsprechend an die Schuhsohlenlänge anpassbar sein.

Funktionsweise von Skibindungen

Bindungen bestehen aus einem Vorder- und einem Fersenelement, an denen die Festhaltekräfte, mit denen der Skistiefel gehalten wird, eingestellt werden. Diese Festhaltekräfte werden durch Vorspannung von Federn im Vorder- und Fersenelement erzeugt. Bei den meisten Stürzen beim Skifahren handelt es sich um Dreh-Biegestürze um die Schienbeinachse. Der Z-Wert entspricht dem Auslösedrehmoment um die Schienbeinachse in daNm. Auf der Einheitsskala am Vorder- und Hinterbacken wird der so genannte Z-Wert eingestellt. Die Einstellzahl beschreibt dieses Drehmoment in horizontaler und vertikaler Richtung. D. h. gibt an, ab welcher Kraft in daNm die Bindung auslöst. Die Bindung muss DIN ISO 9462 entsprechen und auf das individuelle Einstellmoment einstellbar sein. Damit eine Sicherheitsbindung überhaupt funktioniert, muss der Fersenautomat mit Hilfe einer Feder den Skistiefel mit einem gewissen Druck (Anpressdruck) in den Vorderbacken pressen. Dadurch entstehen beim Fahren Elastizitäten.

Längselastizität/Anpressdruck:

(Druck mit dem der Fersenautomat den Skischuh in den Vorderbacken presst)

Eine eigene Feder am Fersenautomat erzeugt den Druck mit dem der Skistiefel in den Vorderbacken gepresst wird. Die Skidurchbiegung wird bis zu einem bestimmten Maß durch die Längselastizität ausgeglichen. Ohne diese Längenelastizität würde sich der Skistiefel bei Skidurchbiegung in der Bindung verklemmen oder aus der Bindung lösen.

Seitenelastizität:

(seitliche Auslenkung der Schuhspitze am Vorderbacken, bis 10 mm Auslenkung: Bindung stellt selbstständig in Mittellage zurück, ab 10 mm Auslenkung: Bindung löst aus und gibt den Skischuh frei)

Unter Seitenelastizität versteht man den Weg der Schuhspitze in horizontaler Richtung, welchen die Bindung zulässt bevor sie letztendlich auslöst. Dies ist notwendig, um bei Stößen Fehlauslösungen zu vermeiden. Bei Stößen, die kürzer als eine 1/10 Sekunde sind, nimmt die Sicherheitsbindung über die Seitenelastizität diese Kräfte auf, ohne dass es zu einer Auslösung kommt, auch wenn die Kraft über den Auslösewerten liegt. Dadurch wird der Schuh in der Bindung gehalten.

Höhenelastizität:

(vertikale Auslenkung der Ferse am Hinterbacken und damit verbundener selbstständiger Rückstellung)

Wie bei der Seitenelastizität lösen Fersenautomat und Vorderbacken erst nach einem gewissen Weg des Schuhs nach oben aus. Auch hier wird Stoßenergie aufgenommen (tolerant gegen kurze Stoße um Fehlauslösungen zu vermeiden). Die Höhenelastizität bei Fersenautomat und Vorderbacken ermöglicht auch bei Schnee unter der Schuhsohle in die Bindung einzusteigen und trotzdem die Funktionstüchtigkeit der Bindung zu erhalten.

Auch im Vorderbacken ist ein Höhenspiel eingebaut. Dies dient dazu, dem geforderten Abstand von 1 mm zwischen Skistiefel und Gleitplatte der Bindung gerecht zu werden. Der Skistiefel muss in der Bindung frei gleiten können (wird zur korrekten seitlichen Auslösung gefordert).

Längenanpassung:

(Anpassung der Bindung an die Schuhsohlenlänge; Abstand Vorderbacken und Fersenautomat)

Mit der Längenanpassung muss gleichzeitig der Anpressdruck eingestellt werden. Montagepunkt Skistiefel muss mit Montagepunkt Ski übereinstimmen. Sie sollten nicht mehr als 10 mm voneinander abweichen, da sonst die Fahreigenschaften des Ski verändert werden.

Wird der Skischuh zu weit hinten montiert, ist der Ski schwer zu drehen. Steht der Skischuh zu weit vorne, neigt der Ski zu Überdrehen.

Die Bindung ist auf ihre Gebrauchstauglichkeit zu prüfen, insbesondere, ob sie noch einstellbar ist.

Bindungen älteren Baujahrs (ab 8-10 Jahre) sind genau auf Beschädigung und Verschleiß zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

Ferner ist zu prüfen, ob die Bindung frei ist von:

-

äußeren Beschädigungen (z. B. Gehäuse- oder Grundplattenbrüche, Beschädi-gungen der Sohlenhalter, verbogene Öffnungshebel und Schließelemente, fehlende oder beschädigte bzw. abgenutzte [raue Oberfläche] Gleitstreifen, beschädigte und/oder fehlerhafte Skalenabdeckung und/oder Skalierung).

-

Verschleißerscheinungen (z. B. ausgeschlagene Führungen, Lager und Ge-lenkhebel, sichtbarer Kunststoff- oder Metallabrieb, erkennbare Federbrüche, feh-lende oder abgebrochene oder lockere Befestigungsschrauben).

-

Korrosion und Verschmutzung (z. B. Rost [raue oder vernarbte Oberflächen bei wichtigen Funktionsteilen], Ablösen des Oberflächenschutzes, sichtbarer Schmiermittelmangel [trockene Führungen], sichtbarer Salz- und Straßenstaubbelag).

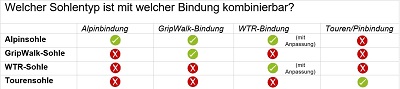

Unterschiedliche Bindungstypen/Bindungsauswahl (GripWalk)

Alpinbindung

Alpinbindungen dürfen nur mit Alpinskischuhen (Skischuhsohle nach DIN ISO 5355), Sohle mit Gleitbereich kombiniert werden.

Nur dann ist eine einwandfreie Funktion/Auslösung der Bindung sichergestellt.

GripWalk-Bindung

(siehe auch www.grip-walk.com)

Skischuh mit Alpinsohle (glatt) und Skischuhe mit Walkingsohle (profiliert)

Sowohl für DIN 5355 und DIN ISO 23223

Bei GripWalk-Bindungen ist der AFD-Gleitbereich erhöht positioniert, damit die GripWalk Sohle, die eine Profilsohle und einen vertieften Gleitbereich als Gegenstück besitz kompatibel ist.

Herkömmliche Alpinsohlen mit glatten Sohlen sind ebenso mit allen GripWalk –Bindungen kompatibel. GripWalk-Bindungen sind bei allen namhaften Herstellern im Alpinen Bereich im Einsatz.

WTR/Freeride-Bindung:

Bei WTR-Bindungen ist der Gleitbereich erhöht positioniert oder über eine Rasterschraube in zwei Positionen höhenverstellbar. Somit ist die Kompatibilität sowohl mit der glatten Alpinsohle, als auch mit der profilierten WTR-Sohle gegeben. Es muss entsprechend umgestellt werden. WTR kompatible Bindungen sind nahezu nur im Freeride- und Tourensegment im Einsatz.

Tourenbindung

Touren/Pinbindungen funktionieren ausschließlich mit Touren/Pinschuhen. Hierbei wird bei der Funktion/Auslösung der Bindung das höhere Maß der Profilsohle des Tourenschuhs über die Höhenregulierung des Gleitbereiches am Vorderbacken berücksichtigt.

Bindungsauswahl: Bei der Auswahl der Bindung muss der individuelle Einstellwert etwa in der Mitte der Bindungsskala liegen. Hierfür gibt es Bindungen mit unterschiedlichen Skalenbereichen zu berücksichtigen.

Hat der Kunde z. B. das Einstellmoment von Mz = 40 Nm, so muss ein Bindungsmodell gewählt werden, dessen Einstellbereich etwa von 2 bis 6 reicht. Da die Sohlenlänge der Schuhe für die Ermittlung des Einstellwerts erforderlich ist, soll der Skischuh möglichst vor der Bindung ausgewählt werden.

Eine neue Bindung darf nur (gemäß dem Stand der Sicherheitstechnik) mit einer integrierten Skibremse verkauft und montiert werden.

Fangriemen dagegen halten den Ski am Bein, was eine zusätzliche Verletzungsgefahr bedeutet. Die Verwendung eines Fangriemens ist jedoch sinnvoll beim Tourenfahren oder bei ausgedehnten Tiefschneeabfahrten.

Bei Bindungen, die über 8-10 Jahre im Gebrauch waren, ist verstärkt damit zu rechnen, dass diese nicht oder nur bedingt funktionstauglich sind.

Es gibt keine Altersbegrenzung für Sicherheitsbindungen. Ist eine ältere Bindung mit allen Anbauteilen vollständig, unbeschädigt und bei der Überprüfung mit einem Bindungsprüfgerät innerhalb der zulässigen Toleranzen, so kann diese eingestellt werden. Doch ist dabei zu berücksichtigen, dass mit zunehmendem Alter das Material ermüdet.

| Art der Bindung | z-Zahl |

| Kinderbindung | 0,75 - 4 |

| Jugendbindung | 2 - 7 |

| Erwachsenenbindung | 3,5 - 10 (Frau) |

| 4 - 12 ( Mann) |

Skibremse (Fangeinrichtung)

Jeder Ski muss mit einer Fangeinrichtung (Skibremse oder Fanggurt entsprechend DIN ISO 11087) ausgestattet sein. Die Bremse darf keine Beschädigung aufweisen (z. B. gebrochene oder verbogene Bremshebel). Der Fanggürtel darf nicht angerissen sein und der Verschluss nicht beschädigt sein.

Bei nachträglicher Montage einer Skibremse ist die Montageanweisung des Herstellers sehr genau zu beachten, weil bei unsachgemäßer Montage die Bindungsfunktion beeinträchtigt werden kann.

Beim Nachrüsten von Bindungsplatten oder Standerhöhungen muss die Funktionsfähigkeit der Skibremse auch noch gewährleistet sein. Die Bremskraft muss ausreichen, damit der Ski im Sturzraum zum Stillstand kommt.

Ferner muss sich der Monteur vergewissern, dass die Funktion der Skibremse etwa durch sehr breite Ski nicht eingeschränkt wird.

Ski- und bindungsintegrierte Platten, separate Interfaces und Erhöhungen am Schuh stellen mitunter den Fachhandel vor ein Problem, weil durch die zusätzlichen Aufbauten aufgrund der Massenzunahme und der größeren Standhöhe die Bremskraft der Skibremse unter den vorgeschriebenen Wert sinken kann. Erhöhungen im Skischuh haben keine Auswirkung auf die Bremskraft.

Der Sportfachhändler, der eine Kombination zusammenstellt, sollte stets beachten, dass er im Sinne der Produkthaftung für die "Funktionseinheit" Ski – Skibindung – Fangeinrichtung – Skischuh verantwortlich ist.

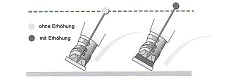

Standerhöhung

Ein Großteil der angebotenen Ski, Bindungen, aber auch Skischuhe haben integrierte Standerhöhungen.

Diese Standerhöhungen gibt es als:

- Skiintegrierte Bauteile

- Zwischen Ski und Bindung montierte Platten (Interfaces)

- Elemente der Bindung

- In der Skischuhsohle integrierte Erhöhungen

Standhöhe

= Abstand zwischen Ski-Lauffläche und Skischuhsohle

= Skihöhe plus Plattenhöhe plus Bindungshöhe bis zum niedergetretenen Bremspedal (maximale Höhe).

Basiswissen Standerhöhungen:

Standerhöhungen erleichtern das Aufkanten der Ski. Durch den durch die Erhöhung verlängerten Hebelarm wird der Kraftaufwand beim Aufkanten verkleinert. Außerdem ermöglicht eine höhere Standposition beim Aufkanten einen größeren Spielraum des Knies und somit mehr Sensibilität für die Kante. Bei extremen Kurvenlagen, die durch die starke Taillierung der Ski möglich sind, erlauben Standerhöhungen einen größeren Aufkantwinkel, weil der Skischuh den Schnee nicht so schnell berührt (Boot-Out-Effekt) und der Skifahrer nicht so leicht seitlich wegrutschen kann. Vorsichtig muss man mit der Höhenwahl der Standerhöhung sein, da man mit zunehmender Höhe vom Ski entkoppelt wird und das Gefühl für die Piste verliert. Generell beeinflussen auf die Skioberfläche aufgebrachte Standerhöhungen das Schwingverhalten des Ski (Eigenschwingung des Ski). Standerhöhungen mit dämpfender Wirkung unterstützen diesen Effekt stark.

Vorteile einer erhöhten Standposition nutzen

Boot-Out-Effekt

Mit Standerhöhung stärkere Kurvenlagen möglich, deshalb höhere Kurvengeschwindigkeiten.

Längerer Hebel

Das Kanten wird durch die Hebelverlängerung leichter und kraftsparender.

Verschiedene Arten von Standerhöhungen:

- Spacer, die als Abstandhalter unabhängig voneinander jeweils unter Vorder- und Hinterbacken der Bindung montiert werden.

- Platten, die über Ihre ganze Länge Kontakt mit der Skioberfläche haben und durch die Art der Montage das Fahrverhalten des Skis beeinflussen..

- Standerhöhung , die nur in der Mitte der Platte mit dem Ski verbunden ist und nach vorne und hinten auskragende Träger besitzt, die somit die natürliche Biegelinie des Ski zulassen.

Die Funktion einer Standerhöhung kann nicht isoliert betrachtet werden. Das System Ski – Standerhöhung – Bindung wirkt als Einheit. Der gleiche Ski kann bei verschiedenen Standerhöhungsmodellen unterschiedliches Fahrverhalten haben. Je kürzer der Ski, umso wichtiger ist es, dass die Standerhöhung die Biegelinie des Ski möglichst wenig beeinflusst. Vor allem bei Junior-Carvern und kurzen Slalom-Carvern ist darauf zu achten. Schwere Platten machen den Ski träge. Je größer der Wunsch nach Laufruhe, desto wichtiger ist die gezielte Dämpfung des Ski.

Die Funktionseinheit von Ski, Standerhöhung, Bindung, Bremse und Skischuh muss zusammenpassen und überprüft werden. Die Bremsarme müssen in ausreichender Länge über die Lauffläche des Ski hinausragen, um den Ski bei einem Sturz zum Stillstand zu bringen. Gegebenenfalls muss eine Bremse mit längeren Bremsarmen nachgerüstet werden, um die Höhe der Platte auszugleichen und mit einer stärkeren Feder versehen werden, um das erhöhte Gewicht zu berücksichtigen. Am besten aufeinander abgestimmte Systeme, die vom Hersteller empfohlen werden, benützen.

Pflege, Abnutzung, Alterung, Defekt

Materialverschleiß bei der Bindung nach 8-10 Jahren

- Mit zunehmendem Alter entweicht der Weichmacher aus dem Kunststoffgehäuse, was die Gefahr eines Bindungsbruches erhöht

- Jährliche Bindungseinstellung: Durch den Gebrauch einer Bindung ermüdet die Einstellfeder, die eine Halte- und Auslösefunktion der Bindung gewährleistet Bindungseinstellung überprüfen

- Durch den jährlichen Bindungscheck wird auch sicher gestellt, das die Bindung erst auslöst, wenn dies nötig ist und somit auch ihre Haltefunktion erfüllt

- Die Bindung sollte nach 8-10 Jahren spätestens erneuert werden, um eine einwandfreie Funktion aller Bauteile gewährleisten zu können

- Die Bindung muss so gewählt werden, dass der individuelle Einstellwert in etwa in der Mitte der Einstellskala liegt

- Die Sicherheitsbindung muss immer mit beiden Skischuhen eingestellt werden

- Alpine Skischuhe sind nur mit Alpinbindungen kompatibel

- Bei Kinderskischuhen muss immer eine Kinderbindung gewählt werden, da Kinderschuhe andere Maße haben als Erwachsenenschuhe

Wir danken dem DSV aktiv / Stiftung Sicherheit im Skisport für die Unterstützung.

Der Freistaat Bayern stellt Ihnen auf dieser Website unabhängige, wissenschaftsbasierte Informationen zum Verbraucherschutz zur Verfügung.

Einzelfallbezogene Rechtsauskünfte und persönliche Beratung können wir leider nicht anbieten. Auch dürfen wir Firmen, die sich wettbewerbswidrig verhalten, nicht selbst abmahnen.

Sollten noch Fragen zu Ihrem konkreten Sachverhalt verbleiben, wenden Sie sich bitte an die unter Service genannten Anlaufstellen.